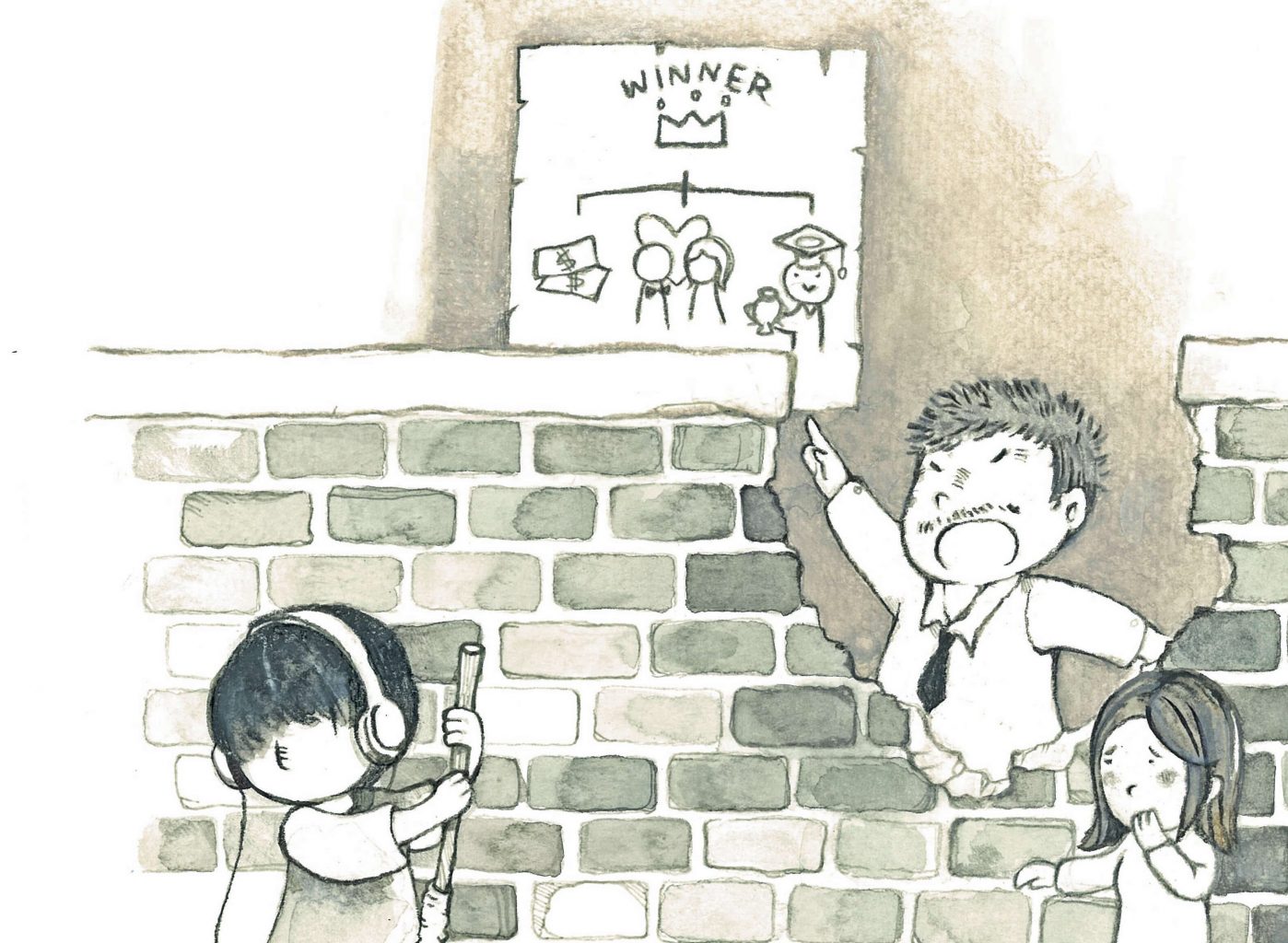

一家三代綑綁在一張無形的關係網中,

老爸的心願、兒子的鬱結,全通過媳婦一人維繫。

雖互相牽制,卻也有改變的可能。

先是老先生來找我,他一進門就送我幾本親自拍攝的精美刊物,記錄了他走遍世界各地的蹤跡,天南地北,名山巨川,還有一段段教子忠言!

這麼有心思的一位父親,偏偏有個完全不受教的兒子!

說起兒子,老先生是無限痛心。他說,自己闖蕩一生,什麼都經歷過,只想為孩子打造美好前途。送到歐洲最有名的大學,安排最理想的工作,結婚生子,經濟上都由他全部包辦。現在兒子年過三十,卻躲在家中不肯出門。

老先生的解釋,是兒子終日沉迷動畫,腦袋弄壞了。

為了醫好兒子,他上天下地,找遍中西名醫,以至求神拜佛。但是兒子誰也不見,連老爸電話也不接。

老先生唉聲嘆氣,問我見過這樣的個案嗎?要怎樣才能醫好?

我答,那要看想醫好什麼?如果想把兒子變得聽話,就很難辦到。但是一個成年人長年放棄為自己負責,必然有他不必負責的條件。也許老先生的努力,正正就是造成兒子的不努力。

老先生好像心有所悟,接著就不再出現,只把兒媳婦叫來見我。

素素是個現代婦女,帶著兩個幼兒。一個長期躲在房間的男人,一不如意,丈夫就找妻子或孩子發作,嚴重時鬧到要找警察。老先生一方面想兒子受點教訓;一方面又怪責兒媳婦報警,給兒子帶來麻煩。

兒子不肯見父親,素素就成為父子的聯繫。老先生透過兒媳婦,繼續為兒子打點一切;兒子也是透過妻子,把不滿傳遞給父母。素素覺得自己是兩代矛盾棋局中的一枚棋子,十分苦惱。她說,其實丈夫很敏感,一方面受不了父親的擺布,一方面又因為長期養成的依賴,無法在感情上獨立,內心也是痛苦不堪。

老先生一心把兒子推出家門,設法在別的城市為素素安排工作。他知道兒子依賴妻子,一定會追趕過去,這是令他出門的一個好計謀。素素自己也不想逗留在家中,但是丈夫並不愚昧,以各種藉口讓她無法成行。

這次又來了一個好時機,老先生托德國朋友請小夫妻一家去作客,順便尋求發展機遇。素素好不容易讓丈夫答應同行,但在出發前,他又改變主意,爭吵起來連在旁幫忙帶孩子的丈母娘都受了氣。素素的父親老遠從家鄉趕來,把女婿教訓一頓,一家人才依照原定計畫前往德國。

但是帶著兩個幼兒在異鄉寄居,當然有太多不便之處。小爸爸一不如意,就如常大聲喊罵。孩子哭叫,德國鄰居以為他們虐兒,要去報警,屋主也要求他們檢點。小爸爸受不了,賭氣帶著家人離開,在歐洲各國浪遊了一個多月。素素說,她們不是在旅館,就是在火車度日,倒真的是走了很多地方。

故事迂迴曲折,我卻只想知道,這一個多月的舟車勞頓,是由誰安排的?

素素說,全由丈夫處理,因為他熟識歐洲。

試想想,一個多年不出戶的人,竟然成功地獨自安排一家四口在異地一個多月的生活,表示他絕對不是一個沒有能力的人!只是長期糾纏在父子的情意結中,完全沒有處理人際關係的意願。他最反感的是被人擺布,而偏偏又把自己放在任人擺布的處境。這次決然帶著家人獨走天涯,應是他最大的一次突破,只是一回到家裡,一切又打回原形。

我一直沒有見過這位男士,但是我覺得對他一點也不陌生。在我們這個父母死心為孩子作馬牛的文化,我見過很多如此武功盡廢的孩子。但是,你如何挑戰這樣一個費盡苦心的老爸?況且兒子也一直不肯出現,他只想建立一堵圍牆與世隔絕,不被打擾!

老爸的心願、兒子的鬱結,素素是他們唯一的轉接站,現在也成為我與老先生及她丈夫的聯繫人。我這項家庭工作,全是通過素素一人進行的。她說,每次見我後,都要向老爸報告,丈夫也會追問她談了什麼。

素素十分沮喪,她說:「每個人都逼著我要這樣、那樣,連我自己的爸爸都認為我要息事寧人。我快要崩潰了。」

現在老先生又有新主意,為素素在外地安排一份小經營,叫她先把孩子帶回老家,交由父母撫養。丈夫說她可以走,但是大女兒必須留下,孩子也成為夫妻爭執的籌碼。素素又被打沉,連五歲的大女兒也說:「媽媽,不要傷心,爸爸生病了!」

但是我看不到病人,只看到一家三代綑綁在一張無形的關係網中,以各種方式互相牽制,欲罷不能。

其實素素處於關鍵位置,每個人都要靠她傳遞溝通,她就是最能左右這個惡性循環的人物。我們的治療工作,就是發揮她的能量,由無能為力的小女孩,成為一個有主見的少婦,有效能地周旋於三代之間。

老先生的策略並非一無是處,素素有變動,男人就維持不了現況。但是逼得他出門,並不一定能改變他的心態,除非素素能讓他醒覺。無論對上一代有多少怨懟,是時候經營自己的小家庭了,否則弄到妻離子散,就真的成為家庭悲劇。

有危則有機,我期待這對小夫妻能夠化險為夷。

既然疫情讓我們不得不保持距離,

何不趁機找回自己,面對自己的孤獨,與孤獨對話。

疫情在全世界蔓延,剛以為可以喘一口氣,又再死灰復燃。聯合國生物倫理學部門特別組織了一連串的網絡研討會,其中一個就是探討這世紀疫症究竟是怎樣影響著世界各地的家庭及夫妻關係,又應當如何面對?

這些被邀參與的專家來自英、美、德、阿根廷、墨西哥、土耳其、印度、非洲,我也被邀請代替亞洲發言。一連兩個週日,透過網絡交換疫情和心得。

Covid-19怎樣影響全球的家庭和婚姻?有沒有文化上的差別?從各出席者的反應,與其說是文化上的異同,不如說是階級上的分別。原來不管世界哪一個角落,中產階級的家庭,就是比低層家庭有辦法。有資源的家庭,並沒有因此被疫情難倒,反而因為禁足家中,讓家人多了時間發揮創意;親子相處機會增加了,夫妻的親密度也提高了。歐美的學者,尤其著力於推動各種與孩子相處的活動,以及夫妻恩愛之道。但是一些高密度的城市,例如墨西哥、印度及香港等,家居環境幾乎是人踏人,政府不讓民眾上街,就全部關在家中作困獸之鬥。離婚與家暴的案例都升高了,有趣的是,自殺的數字卻反而減少了,可能因為身邊都是人,想自殺也不容易,要殺人就方便得多。

其實疫情已經延續四、五個月,每個地區的情況及處理方式,也因應各個階段而不一樣。由初期的不知所措、搶廁紙搶口罩,以至漸漸適應下來,在疫情中維持日常生活。只是生活形式和工作態度,都有很大改變,很多不正常的狀態,都變成習以為常。人人都活在疫情中,專家也沒有例外。

我們這幾個代表,身處世界各地,卻在同一螢光幕出現,大家都有相同又不相同的見解。有的悲天憫人,有的提供正念,也有的覺得世態無常,充滿不確定,很難作出定論。世界每一個家庭都有共通之處,而同一個地區的家庭,也有它不一樣的地方。怎樣找一套放諸四海皆準的應對方式,實在困難。但是大難當頭,人人都很自然地費盡心思,提出各種應變方式。美國的代表Peter Fraenkel,尤其分享了一篇他與韓國學者合寫的文獻,名為Reaching Up, Down, In, and Around: Couple and Family Coping During the Corona Virus Pandemic。顧名思義,這篇文獻可以翻譯為:「上天下地內外四方」找尋個人、伴侶、家庭及社會應對世紀疫情的良方!

Fraenkel與我是多年前的同學,那時在紐約一同跟隨Minuchin 學習家庭治療,我常稱他為我的猶太弟弟。雖是同一師門,但是他的取向是典型西方人的進取,大刀闊斧,面對疫情險峻,他的探索真的涵蓋了人類存在的各種元素:精神上的、靈性上的、心理上的、社會道德倫理學的,無一不缺,提供一個全面的角度去面對這個人類大災禍。作為東方人的我,倒沒有那種排山倒海的野心。我也被邀為同一期刊Family Process 撰寫文章,名為 The Musings of a Family Therapist in Asia when Covid-19 Struck。比起Fraenkel 的大氣磅礡,我的視野是很局部的,我所關注的,只有一些人際關係在疫情中的小片段,一份徬徨,一種無奈。

例如,一個日本妻子在網頁上留言,她說:「我老公的大嗓門、他的咳嗽聲及吃東西的聲音,加上電視機終日播個不停,還有他大白天睡在客廳中間的地上,那不斷傳來的打鼾聲!這日子怎樣過得下去?還要過多久?」

據說很多中國婦女也有類似反應:「等到政府部門一復工,我立刻就辦理離婚手續!」

這個被稱為「Covid-19 離婚」的現象,將會是疫情的一個副產品。被困家中,好像更容易引起女性對婚姻的不滿,男士的投訴較少。但是一個日本男子的留言,倒是代表了部分男士的心聲:「不論對老闆,還是老婆,我唯有不停地道歉。我道歉多到究竟為什麼要道歉,都記不得了!」

這個疫情,挑戰了我們日常生活的常規,很多往常以為是大不了的問題,都不再重要;而平時不以為意的小事,卻變成大問題。例如一些孩子拒學的案例,現在學校都關閉了,本來焦慮的父母就暫時可以喘一口氣。但是當夫妻長時間被迫共處一室,相處的摩擦,就會把很多長久以來沒有解決的矛盾放大。這個疫情對家庭關係是一個大考驗,並非所有婚姻都挨得過。

好在並非一切全無希望,我們相信,這也是製造嬰兒的好機會,將有新一代的Covid-19 孩子,隨之誕生。

也許東西方的最大分別就是,後者傾向把敵人趕盡殺絕,前者則與敵人共處。

最近聽臺灣作家蔣勳的一次講座,介紹在疫情中如何與自己對話,倒是覺得很有東方人的智慧。我們很多時候生活在擠迫的人群中,真的很少機會與自己相處。既然疫情讓我們不得不保持距離,何不乘機找回自己,面對自己的孤獨,與孤獨對話。

我們的文明其實很脆弱,剛剛以為渡過難關,疫症又捲土重來。有人說,活得過今年,就已經是一種成就。

既然地球患了大病,就要休養生息,而不是否定病情的殺傷力,拚命打抗生素。我本是個閒散人,就只有逍遙以對!

女孩將離婚的父親視作天敵,

其實父母離異,才是她的痛處。

在痛駡父親的表象下,藏著一顆受傷的心。

我上次見這小女孩時,已經是半年前的事。 一陣子不見,她就長高了。

雖然帶上口罩,清秀的眼睛仍然顯得雪亮。

我問她:「這半年妳好嗎?有沒有受疫情影響?」

她答得爽快:「沒有,就是不能上學,太悶人了!」

我又問:「那麼疫情有沒有影響爸爸探訪妳的安排?」

她又答:「時間減少了,只有一起吃早餐。但是他還是太囉嗦了!」

不用說,你也猜到這是一個父母離異的家庭。父親不斷爭取探視權,女兒卻十分抗拒,每次見面都要母親陪同。這每週一次的會面,父母都不願意走入對方的居所,三人長時間在街上遊蕩,設法滿足孩子的需求,實在狼狽。現在疫情迫切,吃過早餐便速速了事。對母親來說,這是一種解脫;對父親而言,父女的時段都被剝削了;而孩子,始終對父親毫不留情。

共同撫養,讓孩子在父母離婚後,仍可擁有父親和母親,理論上是一件好事。但是要做得成功,父母雙方都要心平氣和,而不是被恨意沖昏頭。

問題是,很多共同撫養的父母,為了爭取撫養權及探視權,已經在法庭上對峙多年,敵意猶新,孩子夾在中間,實在很難享受天倫之樂。

這個小女孩就是一個不幸的例子。她早期每到父親探視時,就會肚子痛及嘔吐,怎樣也不肯跟他走,最後母親答應出來陪伴,父女才成功出門。在這種情況下,父親變得完全被動,女兒一下子要吃東西、一下子要看戲,父親弄得團團轉,全無招架之力。有時覺得女兒太不講理,擺出父親的尊嚴,孩子立即反擊,讓他更是一敗塗地。有時女兒稍微軟化,父親以為可以乘機把她哄著跟自己走,甚至安排一些父女親子活動,但是每次都引來女兒大發作,讓他落荒而逃。

父親無法可施,到女兒學校去當義工家長,女兒知道後更是暴跳如雷,指著他直罵:「你在同學前醜態百出,丟臉死人了!」

左不是、右不是,父親知道自己與女兒之間隔著一個母親,沒有母親的支持,休想接近女兒。

原本老是怪罪母親的父親,漸漸明白這個道理,開始收斂對母親的指責,在電郵中向母親表達善意。電郵內容都是探視時間的安排。例如他說:「是否約定明天上午十時見面?」母親的回應卻是:「不是一早就約好了嗎?」又例如他說:「我想明天見女兒時給她一個紅封包,她一直都不肯接受我的禮物。」母親卻說:「你自己給她就成。為什麼要告訴我?」

這些電郵本身沒有什麼不妥,問題是他把全部內容的副本都發給社工及治療師,電郵就多了一層意義,好像處處表示自己說得多好,而母親的反應卻是那麼不耐煩!

他不知道,經過長年呈堂證供的經驗,母親對一言一談有多敏感,可想每次收到他的電郵時有多氣憤。他所謂的善意,正正就是在她的傷口撒鹽。

六個月前,九歲女童就告訴過父親:「你欺負我可以,但是你欺負媽媽,我就會三倍四倍還給你!」

我問他們,是否還記得孩子的話?

孩子重覆:「我說過,如果欺負我媽媽,我會十倍還他!」

我問:「不是三倍四倍嗎?怎麼加到十倍?」

她斬釘截鐵地說:「一向都是十倍!」

你想,每次見面前母親的心情都被這些電郵打亂,孩子又怎會乖乖地跟你走?記得第一次見到這家庭時,孩子就告訴我們,父親是她的天敵;因為他欺負母親,她必須與母親聯盟,才可以抗拒。

看了這些電郵,我更明白孩子說的不是過去式,而是一個不斷循環的互動形式;父親讓母親不爽,孩子看不過眼,就會保護母親,打擊父親!

這種形勢,親子教育很難奏效,父親再努力也難以打動女兒!

最可惜的是,一個十分伶俐的小女孩,人見人愛,對誰都很有禮貌。就是一見到父親,就完全變了面,毫不留情,說有多狠就有多狠。

這個治療十分困難,因為各人的目的都不一樣,父親希望接近女兒,女兒卻叫他走得越遠越好,母親雖說希望孩子不要失去父親,但是她絕對不認為這個父親稱職。

這個每週一次的三人行,雖然暫時因疫情而縮短會面時間,但是如此下去,只會加深她對父親的恨意,把她變成一個口出惡言的小孩。

趁著她對我友善,我說:「妳可以不喜歡妳的爸爸,但是一個九歲孩子對父親如此凶狠,對妳自己的成長,始終不是好事。妳想繼續這樣嗎?」

她默默地搖頭。

我又說:「一個孩子的行為是需要有底線的。」

她十分肯定地宣布:「我的底線就是媽媽!」

我繼續:「其實妳心中一定不好受,每個孩子都希望有爸爸媽媽,沒有一個孩子願意這樣拒絕爸爸的。」

這次她低下頭來,不再應我,走去抱著母親,像個小嬰兒般牢牢地貼在母親身上。

我突然醒覺,我們一直只注意她的行為,其實父母離異,這才是她的痛處。在毒罵父親之餘,必然藏著一個渴望父愛的孩子。母女連心,這是不可動搖的道理,但是如果孩子因而視父親為天敵,那麼最終受傷的,還是孩子。

父母如果不能和睦相處,也許真的不適合共同撫養!