小計: NT$850

從小到大,界線多半是在被糾正與觸碰中才被意識到;

長大後,我們才學會分辨,它是保護,還是權力的傷痕?

撰文/郭哲宇 慢慢諮商所所長

一個人身心界線|如何成形也許是一段既動盪又靜默的旅程

「叫你不要抖腳,講不聽!」小時候,常聽見鄰居阿姨訓誡孩子:「男抖窮、女抖賤。」那樣的捱罵與凝視,藉由掃視他者的不良言行,當時幼小的我,無法有太多主體性的思考,只能告訴自己要卓然自立。每一次被斥責,在唯唯諾諾又無法有太多言語表達的年紀,悄然衍生出對行為的自我設限,經常是來不及思考的,只能想到未來若要出人頭地,就得時刻自省千萬不要輕易透露出會被體制驅逐的言行。

這種壓力在無形中框限了我的身體,也限制了我的思考,要穩重低調,要學會以他人的眼光審視自己,默默記下什麼行為會被喜愛,什麼姿態會被鄙視。

在這樣的環境中,我告訴自己必須自立自強。每一次警報聲響起,就是一場對「身體應當如何存在」的提醒。我學會壓抑自己的舉止,告訴自己身體與腦袋裡的東西,絕對要完美的互助合作,好走向人人欽羨的康莊大道。

身心界線的傷痕與制約

2006年12月12日,《教育基本法》修正案三讀通過,正式禁止體罰[1]。那是一個時代的轉捩點。

因此某個年代朦朧的劃分出了分水嶺,在未成年時是否經歷過有被家庭以外的人藉由體罰而被碰觸的世代,無論是徒手或假以藤條,我想這或許是一個人界線被侵犯最無力最磅礴的時期,我們為了自己犯下的錯誤或體制立下的準則,帶著疼痛與憤愧,不得不烙印在身心界線上的制約記憶。

從眼神開始的非語言界線

青春期的我們,逐漸打開了與外界連結的覺知。

然而隨著身體與青春期的茁壯,我們都要學習,一種從外在物理與關係的世界,通往內在與自處世界的覺知,一種從語言過渡到非語言的凝視,我們開始感受到生理的悸動與向內看的自我辯證。有時候一個人與你眼神的交會,就可以感受到許多資訊,記得一位節目主持人說「若一個人跟你對看三秒以上,不是想入非非,就是想把你除掉」,雖然是戲言,但這句話讓我意識到:眼神本身,也是一種界線與交流。從此知道眼神的力量確實不容小覷,不只謹言慎行,甚至連「怎麼看」與「被怎麼看」都要有所自覺。語言之外的世界,也有其邊界與力量。

界線是絢爛光譜,打打鬧鬧到緣起情深

人與人之間的身心界線,不只是一條分明的線,有時更像一種顏色的光譜。

在國中階段,孩子們會透過打打鬧鬧來測試彼此允許的界線。選擇性地對某些人好,對某些人保持距離。然而將想法化為溝通是極為困難的,王行老師[2]甚至說過「誤解是必然」,許多人確實都是懵懵懂懂的交流,才開始學習何謂冒犯,又怎樣是尊重。這些互動,都是在學習界線的顏色與溫度:

- 當一個滿身汗味的同學靠你很近,是什麼感覺?

- 當喜歡的人出現,甚至朝你看過來又眨眼,又是什麼狀態?

這些移動且幻化的狀態,都是我們開始認識自己、理解他人親疏遠近的青春發聲練習,並「感受允許他人與自己所處的界線」。

角色與權力:情慾界線的試煉場

近期諮商界的性騷擾醜聞事件[3]提醒我們:對權力位置與界線移動保持覺知,是一輩子的課題。

而我們最需要帶著覺知的部分,是我們彼此間多樣的角色與權力位置,它可能蒙蔽住我們的理解,我們常以為自己懂得拿捏,但若缺乏對角色與權力關係的滾動式覺察,很容易在不自知或試探中失準、誤判,甚至造成嚴重的傷害。

說出口,是一種勇氣

「你永遠擁有自己的身體所有的界線權,它也會因各種元素的流轉而有所變化,當他者無法即時察覺這個變化時,我們需要鼓起勇氣表達當下的想法與感受。」

這句話聽來簡單,但要能辨識、捍衛與表達,往往需要練習。就像A-Lin唱的:「分手是需要練習的。」

[4]界線的表達,也是一種不自在但必要的溝通練習。

有時候,表達界線會讓人擔心失禮或尷尬,但真實與真誠往往比虛假與壓抑更能帶來關係的修通與復原。因為當我們隱忍不說、誤會與內傷就會滋生,而傷害就可能悄然發生。

一場海邊的對話,打開了我對界線的思考

大學與研究所時,常和朋友去海邊日曬與海泳,某次一位中年男子靠近與我們攀談。後來趁我朋友不注意,他竟摸了朋友臀部。朋友當場反應幽默卻堅定:「你幹嘛亂摸我?聊天不代表你可以碰我耶。想摸要問,我答應你才可以摸。」

那句話讓我震撼。他不只是捍衛了自己,同時也表達界線並教育對方。這樣的場景在現實中很罕見,其實許多的人與人的親密互動行為,並沒有太多合意允許的文本,更多的文本展演情節是一切盡在不言中,也因此讓許多人在彼此試探時,常常不小心令人驚慌失措的逾越了界線。

我們太習慣沈默與隱忍,甚至默默讓傷害過去,卻從未說出那句「你不可以這樣對我」,而許多個案,最自責的就是沒有即時捍衛自身權益,且將自己受的傷說出口讓相對人聽見,這或許是一場非常重要的自癒宣告與見證。

男性也需要界線的保護與被看見

界線的傷害並無性別專屬,無論男女性的身心邊界都應被尊重,在#MeToo運動興起後,也有許多男性受害者的聲音逐漸浮現男性的受害經驗,不應再被貼上「比較能承受」的錯誤標籤。

健身房文化的崛起,也讓肢體暴露的場景變多,而相對的界線衝突也隨之增加。即便是沒有證據的淋浴間騷擾,後續可以與對造藉由公權力展開對話,不姑息對方的行為,也讓相對人可以正視自身行為對他人帶來的身心影響,而讓其所受侵害得以發聲與倡議,這是對自身界線受侵擾時的積極承接與撫慰。

這場「界線革命」,才剛剛開始

臺灣近年的#MeToo浪潮,是一場社會深層的界線革命與再教育。

所有世代的我們正在重新學習什麼是:

- 情緒界線

- 肢體界線

- 人際界線

- 權力界線

- 表達和取得積極同意

這些界線的教育,不再是禁慾式的壓抑,而是覺知與尊重的重建。讓受傷的人能被理解,被陪伴,也被見證。這樣的教育開始讓人們看見潛藏的曖昧流動可能是騷擾與壓迫,我們如何在權力的不對等下,覺察自身平靜的苦衷或是扭曲的默許。而被壓迫的界線需要集體的發聲,也需要在安全的情境下被傾聽與陪伴,互相見證並勇敢前行,讓我們捍衛自己也關照他人,努力照亮所有曾經受傷的靈魂。

Photo by Freepik

本文擷取自《張老師月刊》2024年4月號573期

完整文章請看↓

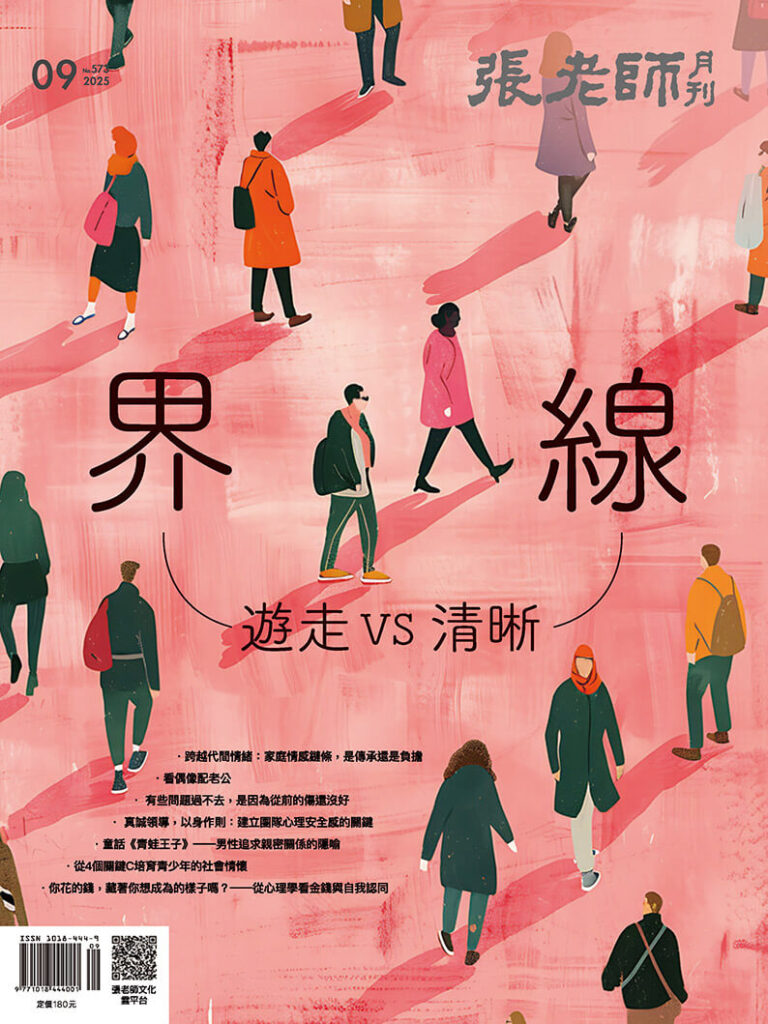

《張老師月刊》2025年9月號573期

界線 遊走VS清晰

界線,它可能是地圖上的邊界,法律中的條文,社會裡的無聲規則,也可能是那條「沒說出口」卻深植內心的線。界線常在明暗之間游移,時而堅不可摧,時而脆弱不堪一擊。如何畫出一條彼此尊重、各自安好的界線,必須持續學習、智慧調整。

精彩內容

• 穿越生死線:一場與無常共舞的生死課 ◎孫智辰

• 跨不過的,不是年齡,而是心防 ◎黃華妮

• 界線,是我們長大的方式 ◎黃微姨

• 誰決定你下班了沒?——從「Line聲響起」談上下班界線的消失 ◎蔡幸紋

• 模糊的國界:漂泊的亞細亞孤兒、驕傲的中國人還是傲骨的臺灣人? ◎李怡青

•〈大眾心理學筆記本〉洪姐事件—荒謬背後的孤獨與渴望 ◎吳冠儒

•〈理財方程式〉你花的錢,藏著你想成為的樣子嗎?——從心理學看金錢與自我認同 ◎賴聿軒

Learning ACT(第二版)

Learning ACT(第二版)