讓我們學會安放自己的期待,整理自己對約會的想像與認知,坦然迎接生命的各種不同經驗吧!

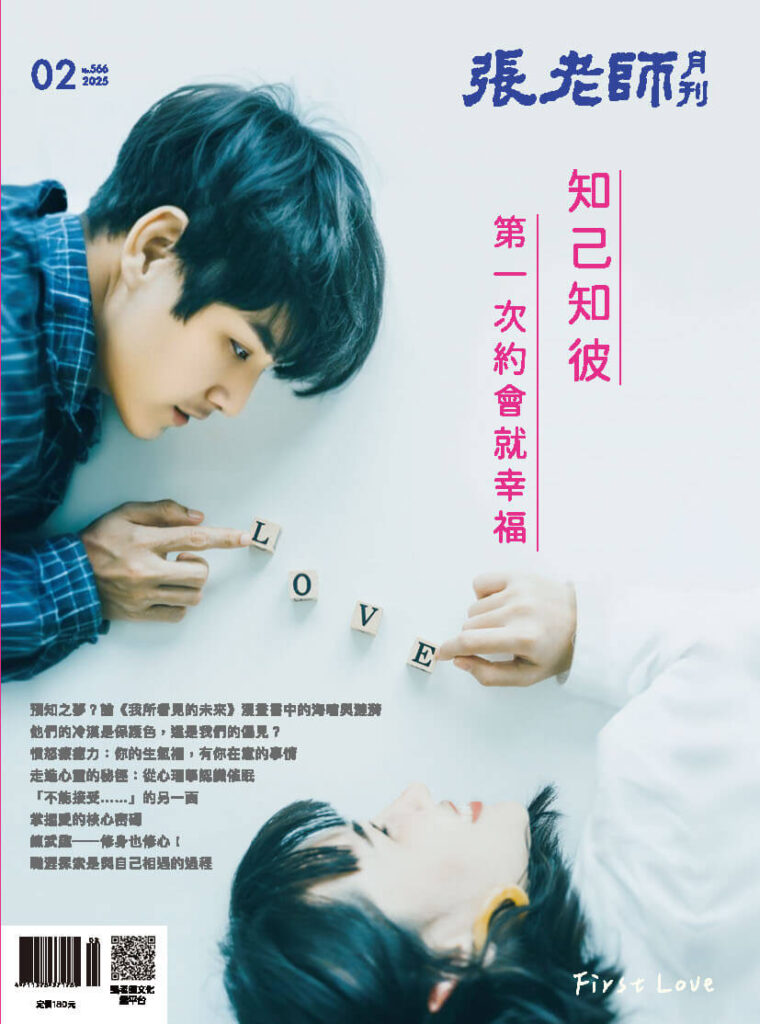

「想起白天的約會/忘了晚上的咖啡/只怕感情如潮水/遠離我夢中的堡壘」——歌曲「全世界失眠」娓娓道來在未確定的愛情面前,我們彷彿手無寸鐵。打扮、表情可以裝扮掩飾,可是內心的赤裸,卻總是讓人在夜裡無所遁逃,無須咖啡,光是那些充滿盼望、猜測、焦慮的許多情緒交織,就足以讓人難以入眠。

事實上,每一次的約會前、約會後,人們內心都難免上演不少的內心戲,但是,那些內心戲究竟在演什麼?如何克服那個太過在意、患得患失的自己?若是種種緊張焦慮形成巨大壓力,將會使我們在約會中更加地不自在。

深呼吸,讓我們一起把每一次的約會變得更加地輕鬆愉快,好好練習愛情。

克服約會焦慮的心理準備

- 了解焦慮是正常的,放棄完美約會的期待

對於「未知」,人們總會感到緊張恐懼,這是正常的。然而約會不是一場考試,就像交朋友,約會的目的在於彼此建立連結、認識別人,也讓別人有機會認識自己,不需預設結果。

幫助自己事先選擇合適的服裝,以安全、體貼為出發點,和約會對象共同決定約會的地點和時間,簡單預演一下見面時幾個可能談論的有趣話題,發自內心與對方真誠地相處,改變對「完美約會」的定義:完美不是表現得毫無瑕疵,保持放鬆的交友態度,就能好好享受與對方共處的時光。

- 運用人際吸引力原則創造連結

約會前思考如何運用人際吸引力原則,可以幫助我們更自信地面對約會的情境。這些原則包含相似性(Similarity)、鄰近性(Proximity)、互惠性(Rciprocity)、親密感(Intimacy),而「互補性」雖然看起來與「相似性」原則相反,但人們偶爾也會被自己不同興趣、性格、想法的人所吸引,從完全不同的人所展現的視野角度而

就相似性原則來說,人們通常喜歡和具有許多相似特質的人互動來往,從對話中發掘兩個人的共通點,例如類似的興趣、外表、年齡、教育成長經驗等,這些共同的話題自然地拉近彼此的距離;近水樓台先得月,講的就是「鄰近性」,如果能夠和有好感的約會對象經常見面就能帶來一種熟悉感,也就是「重複曝光效應」(mere exposure effect)所帶來的益處。

互惠性則是由社會交換理論(Social Exchange Theory)而來,人們總會在關係中不自覺地衡量自己在精神上或物質上的付出,人們並不喜歡只是單方面的付出,如果對約會對象有好感,別忘了表現出正面的情感回饋,讓彼此的情感得以繼續交換;如果願意,適時地自我揭露(self-disclosure),有助於提升「親密感」,個人分享自己的價值觀、喜惡、過往的經歷,以同理心做好傾聽的準備,而不是頻頻打斷別人吹噓自己的成就,或是像是訪問的態度頻頻發球,這反而可能展現了自己內在的著急,帶給對方壓迫感。

- 減少自我價值的批判,記得自己值得被愛

很多時候,人們在約會前會過度擔心被對方檢視,擔心自己不夠好,外表、年齡、社會條件等不夠具有吸引力,而遭到對方的負面評價,一想到這些就會覺得坐立難安,這些焦慮正是來自對自我價值的懷疑。

當這些念頭來襲,可以適時提醒自己,無論結果如何,每個人都有自己的選擇,相信沒有人是完美的。影響每個人維持、繼續關係的加權項目是什麼,實在好難得知,就算和目前的約會對象沒有緣分,自己絕對值得被愛和尊重。自己一定有些「特質」是很棒的,例如擁有快樂開朗的笑容,就經常是加分的特質,這些都無關乎任何條件,自信地相信自己是值得被關注和欣賞的,保持正面的思考也能幫助自己在約會中放鬆。

如何克服約會後的焦慮

- 友誼是開端,避免對約會過程過度反思

約會結束後,焦慮的情緒可能會持續個幾天,人們常不禁會暗自反思約會過程裡的每個細節,把被肯定的希望都寄託在約會對象上。然而,過度揣測對方的看法、過度解讀對方的每個訊息,焦慮圍繞著「對方是否喜歡我」的念頭打轉,例如,約會後對方的訊息回覆看起來較為冷淡或較慢,不一定是對自己的厭惡,如果太過頻繁的確認,反而會打壞雙方之間自然的節律。

因為能不能進入關係的下一個階段,並不全然掌握在自己手上,除了對彼此的吸引力外,個人是否準備好了改變當下的生活狀態,或是還停留在上一段關係分手的痛苦泥沼中,尚未準備好面對新的約會對象……種種因素都會影響對方的決定,如果試圖掌握兩人之間所有的互動訊號,往往更容易陷入不可控的妄念中。

同時,告訴自己該適時轉移注意力,不急著做下任何決定,也允許自己需要多幾次的彼此認識,還包含對自己的認識,發現自己的喜好與厭惡。在多交朋友的心態下,體會到人生難得有段時光可以合理認識許多不同人的生活方式、人格特質、思考模式,也是挺有趣的人生經驗。因此,放下對自己言行過度檢討的心態,以開放的心態面對對方,就能避免自己被困在內耗的牢籠中。

- 凡事總會有所收穫,恭喜自己勇敢踏出舒適圈

不管約會後關係是否得以延續,看到經歷了提起勇氣邀約或是接受約會的自己,冒著被拒絕的風險踏出舒適圈,實在很值得喝采!如果被拒絕了,允許自己失望、難過一下,保持正面的心態還是很重要的,因為在約會過程中,總是能學習到一些事情,而非只有負向的結果,我們將在不知不覺中累積不同的人生經驗、提升個人的社交勇氣。

人們透過「憑實力單身」這一句話,幽默地暗指對方並非沒有機會或不被人追求,而是對方擁有生活圈狹小、不懂得對方的丟球暗示、不懂得主動追求、不修邊幅、對理想對象要求過高等不利於脫單的等特質,但這也在在顯示出脫離單身其實並不容易!除了機緣,脫單往往需要很強的動機,也需要和自己的內外在溝通,突破惰性、直視恐懼,努力為自己的人生做出不同的調整與嘗試。

尋求對象的過程,每個困惑更像是一個通往內在世界的入口,讓人們不禁思考:我的理想人生為何需要有個伴?我想要什麼樣的人一起當快意人生的隊友?我會是一個什麼樣的隊友?這些專屬於個人的人生大哉問,當然沒有標準答案,但透過這些內在自我問答也好,徵詢不同友人的想法也好,找心理師深度的整理也好,我們慢慢摸索自己內心的渴望與需求,走出迷茫,找到屬於自己的人生方向也畫出未來伴侶的模樣。

單身不等於敗犬,單身也非地獄

脫離單身並非為了逃避孤單,更非憑藉與他人的交往來證明自我的價值、迎合他人的期待以及社會壓力,排除這些外在因素,不難發現人類天生需要情感的支持與歸屬,良好的戀愛關係能帶來人我的情感交流,讓人們在生活中更有安全感與幸福感。

「花若盛開,蝴蝶自來;人若精彩,天自安排」這句話蘊含著一種對生命的從容與信任。它提醒我們,每一段關係的開展,並非一件急迫或需要強迫的事,而是一種選擇、一份勇氣。因此,約會的焦慮或許是正常的,這份焦慮讓我們直面個人的生命處境,然而真正的幸福來自於對自我的接納與愛,這是一種來自內心的平靜與自信,當我們擁有這份力量時,只要不放棄追尋愛情,愛情自然而然會在對的時候到來。

陳婷枚:諮商心理師,專注於伴侶/親密關係、兒童青少年情緒行為及成人身心適應等議題。認為人生充滿選擇,每一個覺察的瞬間都能引領我們走向不同的未來。

撰文/陳婷枚 圖片/Freepik

本文擷取自《張老師月刊》2025年2月號566期

完整文章請看↓