撰文/海苔熊

在科學與理性主導的世界,我們常希望一切都在掌控中,能不拖延就不拖延,但有時拖延也是提醒我們,重新檢視哪些是自己真正想要的,哪些是不情願去做的。

拖延某種程度上的確可以立即減輕當下的壓力,尤其在你負荷量已經太大的時候,拖延或許是照顧你身心的一種方式;但這個觀點會有一個問題,有聽眾曾經問我:「可是我拖延的時候都很焦慮,想休息也沒有辦法好好休息,想做事又沒有動力,怎會這樣?」

其實我們心裡住著兩個以上的「我」,一個想要尋求意義、為世界做點貢獻,另一個我可能想要休息、偷懶自我照顧,當這兩個「我」合作時,我們就可以適當地在工作和休息時間切換;若失調時,就像是壞掉的體重計,指針不斷地徘徊,找不到定錨點。

拖延的成因:自我調節失敗

在討論拖延症的成因之前,我們得先定義「拖延症」。一般來說,拖延是一種自我調節失敗:明知延遲將帶來不利後果,仍自願、非理性地推遲原已打算執行的任務;不同於為更佳結果而刻意安排的策略性延遲(Steel, 2007;Sirois & Pychyl, 2013)。

為什麼我們會這麼不理性呢?因為「理性」並不是大腦的全部。一部分是追求立即滿足的下視丘、邊緣系統等,另一部分是負責監控的前額葉,前者跟情緒比較有關,後者跟理性和認知比較有關。從神經心理學來看,拖延並不是單純的「懶惰」或「時間管理不佳」,反而比較像是大腦中的這兩個部分在「打架」。拖延主要涉及邊緣系統(特別是杏仁核)與前額葉皮質(Prefrontal Cortex, PFC)的互動。杏仁核是大腦的情緒中樞,對「威脅」與不愉快經驗特別敏感,它傾向於迴避痛苦,一時快樂一時爽。當你面對一項困難或無聊的任務時,杏仁核會將這種不適解讀為威脅,驅動你轉向短期能帶來快感的行為(如滑手機、看影片)。相對地,PFC就像理性的「CEO」,負責規劃、抑制衝動並維持長期目標(如寫論文、完成工作)。然而,當杏仁核的「逃避」訊號壓過PFC的理性調控時,拖延便發生了。

Wang 等人(2022)的研究發現,高拖延傾向者的杏仁核體積較大,且與右背外側前額葉皮質(dlPFC)之間的功能連結較弱。這代表這些人雖強烈感受到任務帶來的焦慮或壓力,但卻缺乏足夠的「理性調節」去抵消情緒,於是更容易選擇拖延——明知拖延有害,但先爽比較快。

公式可算出你的拖延占比?

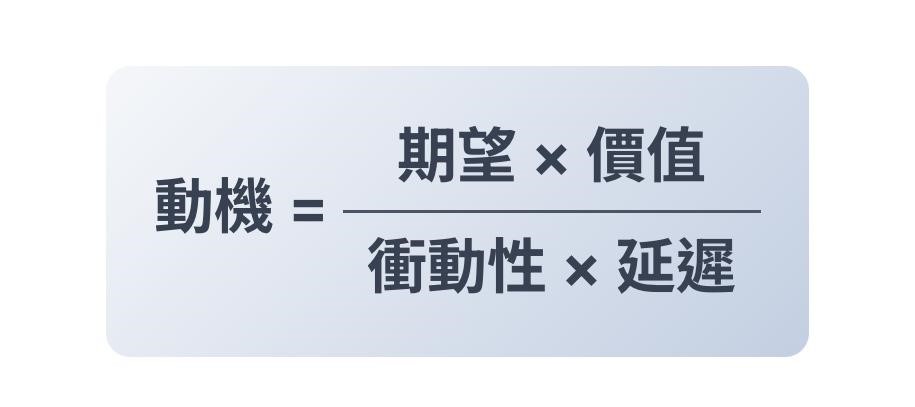

既然知道為什麼會拖延,那怎麼避免呢?不妨可以用「正面」的問法——如何才能增加我們做事情的動機?Steel 和 König(2006)曾提出「時間動機理論」(Temporal Motivation Theory, TMT),一方面解釋為什麼會拖延、為什麼會在最後一天(死線)效率最好、以及為何越重要的事總是拖到越後面做,一方面也說明「怎樣才會讓你甘願去做事」。動機 = (期望 × 價值) ÷ (衝動性 × 延遲)

- 期望(Expectancy):你相信自己能完成任務的信心。信心越高,越有動力。

- 價值(Value):任務的吸引力或回報的重要性。覺得有意義,就更想做。

- 衝動性(Impulsiveness):你容易被分心的程度。越容易被其他事情誘惑,動機越低。

- 延遲(Delay):距離獎勵實現的時間。距離獎勵發送的時間越長,動機就越低。

這個公式的分子沒什麼新奇。越重要、越有意義、且你覺得越有可能完成的事情,你自然越想做。但為什麼重要的事情你總是拖到最後才做呢?明明很有意義呀(如轉職準備、考研究所要讀的書,或結束一段關係等)。重點就在於分母。當分母越大,你去做的可能性就越低。如果你常把自己放在一個容易分心的環境(桌上有手機、讀書的空間有床舖等),那你就越不容易完成目標(衝動性高);同樣地,若距離「結算結果」的日子還很遠,就容易想「以後再做好了」(延遲高)。不管是多麼重要的事情,都被那個遙遠的截止日期給稀釋掉了。事實上,研究也發現,距離考試的時間越近,學生的讀書動機會越高,尤其考前幾天,讀書動機幾乎呈等比級數的成長(Steel et al., 2018)。

解決方法

那麼,有沒有一種可能是讓前額葉發揮作用呢,或減少拖延與焦慮呢?其實,目前心理治療已發展出一些實證研究有效的策略,這裡列出三點以供參考:

1.把大任務拆小

翻10本拖延相關書籍,大概是每本都會提到這個方法。就像談情緒的書總說呼吸或正念等,「拆解任務」是拖延症的「九九乘法表」,學會了,就可以一招半式闖江湖。

想像你要搬一大堆書,一次想全搬完根本動不了。但分成一小疊一小疊搬,就算很重也能慢慢完成。完美主義的人常覺得「不完美就不要開始」,所以光是「開始」就很困難。CBT(認知行為療法)的做法,就是把任務拆成小塊。比如「整份報告」很可怕,那就先寫「標題」或「100 字摘要」。研究發現,學生學會把任務分解後,拖延明顯減少(Rozental et al., 2018)。

- 以前我對這方法很不屑,也知道要拆成小任務,但常失敗,有時候連完成標題也沒有辦法。後來我發現有兩個原因:我會放大失敗的頻率:雖然我很拖延,但也完成很多事,而且不少是先拆解成小任務後才完成的,可是我只會記得那些拖延的事情。所以這方法並不是沒有效,只是有效的時候,我沒有記得。

- 刀子要交給別人:所謂的魔鬼在細節裡,「大任務切小任務」若由別人來切割、盯進度,比較容易達成。如學校教授把報告拆成三份各占比33%的期初、期中、期末報告,比起教學生「自己規劃」,最後產出一份100%的期末報告,完成率更高。我自己的經驗則是,編輯有意無意地把書籍的交稿切割成「電子檔繳交第一章」、「電子檔繳交第二章」、「第一章校稿」……等不同的日期,我就比較容易完成。

總之,把大任務拆小,是最常見也最有用的方法之一,重點在於你要有「讓別人逼你」的勇氣,有時甚至是花錢請人逼你。

2.帶著不舒服去行動

拖延很多時候不是害怕工作本身,而是怕「那種感覺」:焦慮、煩躁、無聊。為了逃避這些感覺,就乾脆不做,結果越不做越焦慮。ACT(接納與承諾療法)要你練習「接納」這些感覺的存在,不用排斥、躲藏、也不用等情緒消失才行動,而是「承認這個感覺」並且「帶著它走」。就像你要下水游泳,摸到水很冷,心裡會抗拒,但若直接承認「對,水真的很冷!」,再往前踏一步就能開始游了。研究顯示,ACT能有效降低拖延,雖然CBT 的效果稍大,但ACT卻特別適合那些常和自己情緒對抗,結果越對抗越想逃避的人(Carter, 2023)。

3.設定「自動化開關」

有沒有發現,我們常常「打算要做」,結果卻沒開始?「執行意圖」(Implementation Intention)就是幫自己設一個自動開關,用「如果……那麼……」的句型。像:「如果我早上倒完第一杯咖啡,那麼我就坐下來寫 15 分鐘報告。」這樣當咖啡倒好那一刻,就不用再掙扎要不要開始(能降低決策疲勞),行動會自動被觸發。經典的實驗發現,只有「目標意圖」的人(我想寫完報告),完成率約32%;而有「執行意圖」的人,完成率則高達 71%(Gollwitzer, 1999),等於完成率翻了一倍。

給所有方法都試過的人

「如果我們給時間更多的生命,生命也會給我們更多時間。」——Klein, S. (2006)

最後我想說,在科學與理性當道的世界,我們經常希望所有事情都在掌控中,能不拖延就不拖延,但有時拖延也在提醒我們重新檢視,哪些是自己真正想要的,哪些是不情願去做的。

除此之外,人是天地間的動物,有些時候不是你不做,只是時機未到。那些還不想去做的事、還放不下的人、還不願意面對的問題、還沒有力氣解開的結、還不願檢視的關係,或許都還不是時機。David Richo(2022)認為,真正的準備好是一種「平靜的狀態」,不是被迫去做什麼,或在慌亂中瞎忙,而是篤定地決定做或不做。這平靜和篤定,建立在時間的奧秘上,放下掌控,為自己的時間留空,不用其他的事情填滿自己,那些尚未開始的拖延,或許就會緩緩啟動。

關於海苔熊

本名程威銓,彰師大諮商輔導所博士,現任蛹之生心理諮商所專任心理師。同時也是多個Podcast的節目主持人。近期著作有《因為有黑暗,我們才能在彼此的生命裏靠岸》、《依賴陷阱》等書。