- 讀者服務專線:02-2369-7959,傳真:02-2311-5368

- 客服email:sales@lppc.com.tw

- 服務時間:週一~週五 08:30-12:00;13:30-17:00

- 辦公室地址:台北市重慶南路一段66-1號3樓

- 張老師文化事業股份有限公司

- 統一編號:84780472

採訪撰文/萬儀 圖片提供/台北西區扶輪社、侯惠澤

「張老師」基金會56年來,持續努力提升全民心理韌性,並辦理身心輔導、心理諮商、心理治療與心理衛生教育推廣等相關工作,始終站在第一線,陪伴有需要的朋友們,走過生命的幽谷,等待穿越生命挑戰的日出。而立身數位浪潮席捲的時代,「張老師」基金會認真思考,該如何運用AI的協助培養專業的「張老師」,於是誕生了提升「張老師」線上輔導能力訓練之生成式AI數位教育遊戲互動機制與訓練計畫。

台北西區扶輪社—擁有前瞻思維盾的強力後盾

這個計畫的誕生,首先要感謝於1954年12月25日就成立的台北西區扶輪社。西區扶輪社是第一個以台語為例會的扶輪社,非常獨特的愛台灣風格,完全可以理解他們對於促進台灣更好的公益活動是如何熱情投入。尤其是早在民國58年12月1日,該社就為了協助中國青年服務社輔導青少年解決難題,特別捐贈了一部「三七九〇九〇」電話,在電話還很珍貴的時代,提供「張老師」使用,電話正式啟用後,深受社會重視,當時每天平均會接到40通左右的電話需求,可以說是「1980」專線的第一代推手。

在71屆廖本泉(Benker)社長的帶領、林守義主委的推動下,展開多項青少年公益計畫,其中「秘援者聯盟:青少年心靈賦能計畫」裡包含「生成式AI驅動青少年心理健康支持方案」,支持「張老師」基金會的志工培訓能夠加入科技運用,透過開發AI輔助認知能力訓練模組,讓義務「張老師」的教育訓練得以提升同理心、溝通技巧及危機識別能力;「社工員知情照護與自我療癒培訓方案」,提升社工員專業能力,協助機構安置青少年;另外「宜蘭方舟偏鄉兒少暑期服務暨多元體驗成長計畫」,透過多元的活動設計,為偏鄉兒少提供豐富的暑期生活,培養青少年志工的服務熱忱與領導能力;「萬華青年次分區弱勢兒少社區照顧與多元發展計畫」,提供弱勢兒少穩定的照顧與多元發展的刺激,並滿足課後的餐食、兒少學習的需求。多元計畫的推動,實現服務社會的理想,尤其對台灣文化提昇努力耕耘,每年以台灣文化獎獎勵對台灣文化有貢獻的人士。

臺灣科技大學應用科技所—擁有專業技術的最佳夥伴

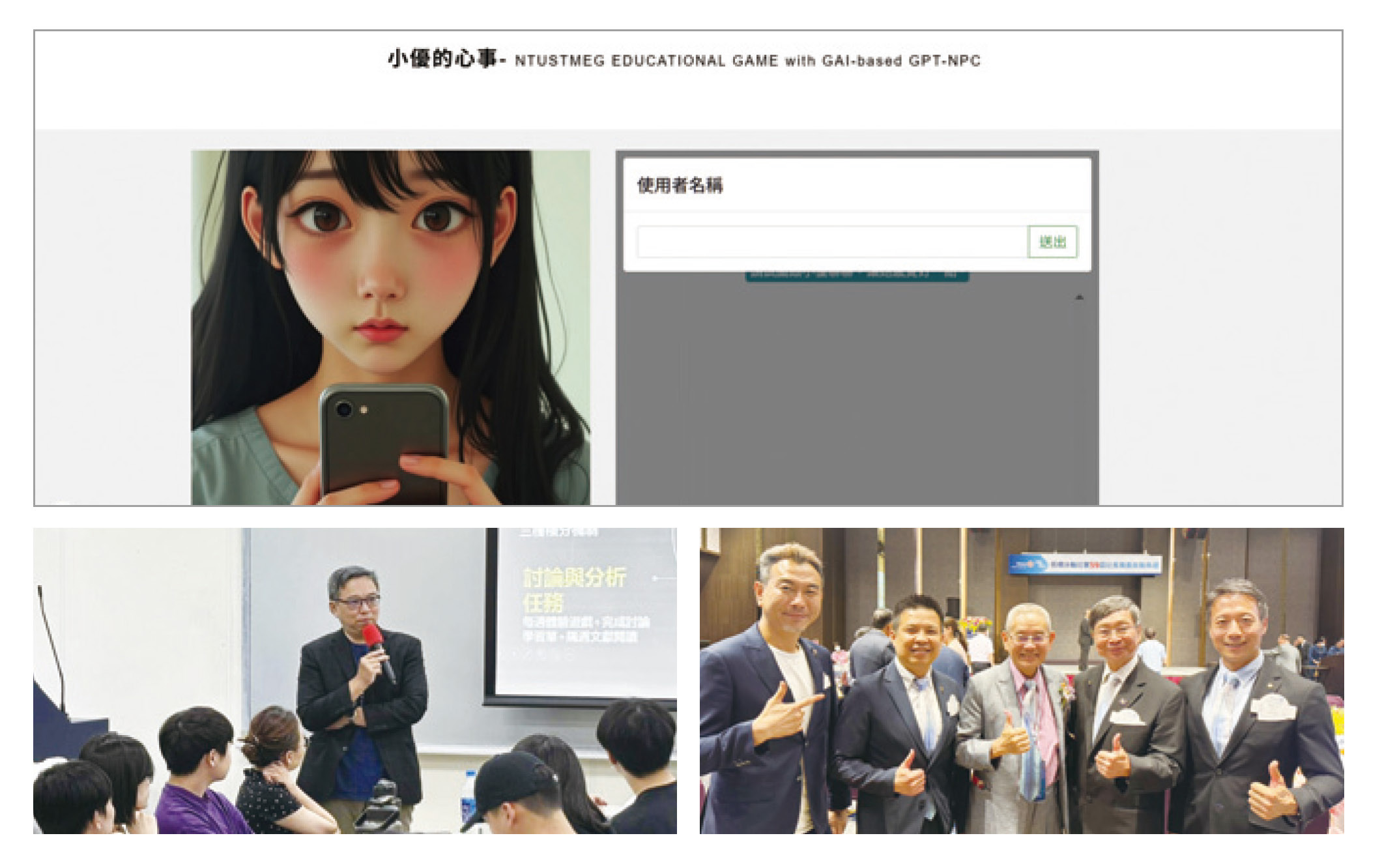

由臺灣科技大學應用科技所侯惠澤教授遊戲式學習研究團隊所開展的–「以情境學習為基礎之生成式AI虛擬角色作為個案的心理輔導培訓教育遊戲的設計」,更是本次計畫的技術核心。是利用情境支架導向生成式人工智慧虛擬角色模組所開發的教育遊戲,以提升心理輔導訓練的效果。在教學策略面則強調可以較低的成本重複練習,並且具有相當吸引力,不受時間與空間限制。

侯惠澤教授指出,遊戲式學習是趨勢,遊戲是一種工具,可以讓學生透過探索產生互動,如果能搭配高動機,那學習的效果就會更好。這次合作極具挑戰性,經過幾個月的溝通,我們在原本的模型上,根據「張老師」基金會的培訓需求做客製化調整,我們發現最困難的部分在於擬真人物情境的創造,我們必須透過多元劇本的創作,讓AI生成的人物小優,表現盡可能接近真人的回應,這樣的模型,對教育訓練才能發揮功能。但在開發遊戲模型前,我們首先應該具備幾個認知,遊戲不應出現倫理疑慮、更不該讓人上癮,產生其他連鎖問題。目前出現的AI人物模型,普遍尚有表達過於直接,無法產生人性關懷溫度的問題,因為他們終究不是人,我們只能盡量提供模型豐富多元的資訊資料,讓人們在使用模型時,有探索、學習的樂趣,並盡可能降低誤差和傷害。

張老師一直都在

「張老師」基金會涂喜敏執行長表示,專業輔導技術需透過大量實作累積、養成,卻始終面臨成本與倫理挑戰。2024年啟動「張老師」心理輔導機器人,運用於輔導志工的培訓計劃,2025年則由台北市西區扶論社及臺灣科技大學應用科技所侯教授團隊協力,建構創新模型,融入科技化訓練模式,期待AI遇見輔導心理支持碰撞出新火花,邁向新世代。

走過56年的深耕歷程,「張老師」基金會始終不忘最初的承諾——在每一個需要的時刻,成為人們心靈的陪伴者。未來,無論科技如何進步,核心價值仍是真誠的傾聽與關懷。結合AI展開的新篇章,將讓更多輔導志工有機會多元學習、成長,並將愛傳遞到更多角落。因為「張老師」相信,每一顆心靈都值得被理解、被守護,也值得迎向生命的晨曦。

本文擷取自《張老師月刊》2025年11月號575期

完整文章請看↓