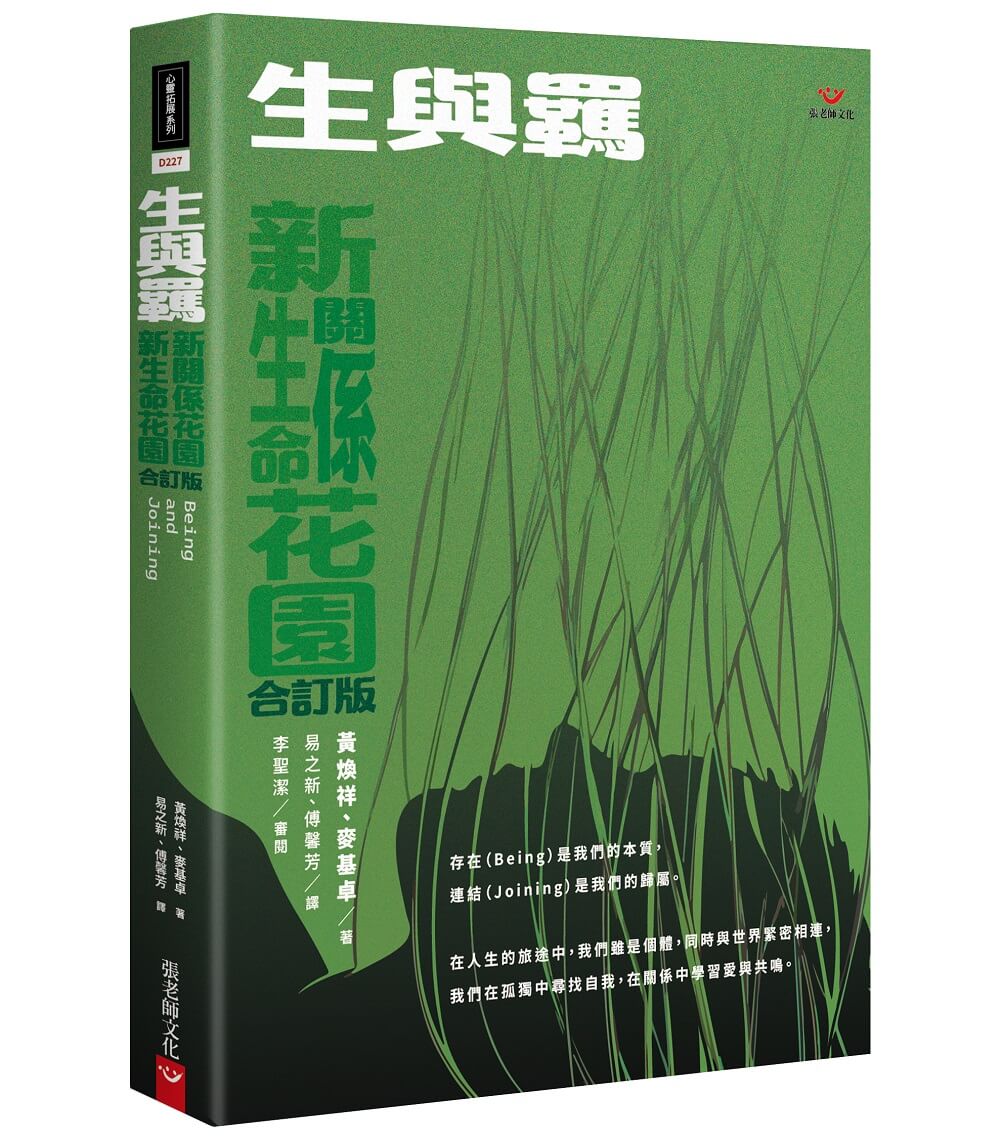

(新書預購)生與羈:新生命花園、新關係花園合訂版

定價 NT$590

★ 此書為預購商品,將待新書入庫後,統一寄出,急件請分開下單

最小訂量:1

作者:麥基卓(Jock McKeen), 黃煥祥(Bennet Wong)

譯者:易之新、傅馨芳

審閱:李聖傑

出版日期:2025年7月28日

書系名稱:心靈拓展系列

書籍編號:D227

開數:平裝16開 (19×25.7cm)

頁數:352頁(橫排左翻)

ISBN:9786269923755

CIP:177.2

【內容簡介】

一本關於「關係」的書,

一場關於「生命狀態」的探索。

關係不僅是互相照顧,而是一座需要共同滋養的花園;

愛不是控制與依賴,而是在共振中各自完整。

本書為《新生命花園》與《新關係花園》兩冊經典之合訂精編版,

是黃煥祥與麥基卓兩位醫師跨越四十年所進行的一場以自身為田野的生命實驗,

揉合東方哲思與西方心理學,穿越自我個體與關係課題,建構出一套關於「愛的狀態」的行動模型,

在書中,他們誠實揭露恐懼、依附、控制與轉化,

探索如何在袒露與共振中,穿越孤獨與分離的深淵,

重新找回與自己、與他人、與宇宙能量的連結。

這是一本獻給渴望親密、也渴望自由的人,

讓我們學會愛,也學會成為自己。

【關於作者】

作者簡介──

麥基卓(Jock McKeen, MD, Lic.Ac(UK) DLitt, 1946~)

醫學博士、文學博士及獲有英國牛津中國針灸學院執業執照,加拿大海文學院(The Haven Institute)聯合創辦人,《新生命花園》、《新關係花園》和《存乎一心:東方與西方的心理學與思想》共同作者。

黃煥祥(Bennet Wong, 1930~2013)

梅寧格精神醫學院(The Menninger School of Psychiatry)醫學博士、文學博士、加拿大內科醫學院榮譽院士,加拿大海文學院(The Haven Institute)聯合創辦人,《新生命花園》、《新關係花園》和《存乎一心:東方與西方的心理學與思想》共同作者。於2013年過世,享壽83歲。

【目錄】

合訂版序

脈絡

我們的關係計畫

花園中的生活:一則寓言

共振與愛的狀態的本質

親密與溝通

分享感受與情緒

發現力量↔︎面對焦慮

成敗之間:自我憎恨與自我疼惜

從「物」到「人」,從物化到融入

自我價值感、鏡映與自我疼惜

理當享權

存在焦慮:人生在世的挑戰

定位:在時空中找到自由

關係的階段

關係週期

浪漫期間

權力爭奪期

.外在權力——內在力量連續體

.再談外在權力與內在力量導向的區別

整合期

承諾期

共同創造期

走過循環的週期

混沌與關係

從權力爭奪期進入整合期,之一

從權力爭奪期進入整合期,之二

愛的狀態

性欲

愛的狀態的面向

和諧的花園

健康與療癒

在病症與健康中學習

過敏症與畏懼症:關於自我界定的問題

多發性硬化症、癌症與難治之症:我們的進路

擺脫憂鬱

能量觀與健康

【合訂版序】

一本新書

這本新書融合了我和黃煥祥 (Bennet Wong)之前寫的兩本書——《新生命花園》(Being)和《新關係花園》(Joining)——的主要章節。它們最初是為說英語的讀者寫的,後來才被翻譯成中文。這兩本書經過多年不定期的編修和再版,不斷演進。英文版的銷售量顯示,多數人先讀的是《新生命花園》。但中文版的讀者情況不同,他們顯然更喜歡《新關係花園》。

這是第一次將我們的理念以中文版為首發的書,我們沒有計劃以英文出版此書。本書的編輯和校對者都是母語為中文的人士。

其實,《新生命花園》和《新關係花園》一直都是一體兩面,是彼此的陰與陽。現在,它們首次在這本書裡合體,融合了原先的《新生命花園》裡的訊息和《新關係花園》裡的素材。這些相互關聯的理念經過整合後,提供給讀者一個更為全觀的視角。

我和煥祥於一九八七年第一次受邀到中國去發表我們的理念。在我們其餘共事的職涯中,我們曾多次回到亞洲。許多人對本書的演進做出了貢獻,多得無法在此短短的介紹中提及。我記得你們是誰,且在寫此序時心念著大家。

但如果我不提到一個人,就太失禮了,那就是李聖潔女士。我對我們數十年來的工作關係銘感於心。最初張老師文化提出以這種形式出版本書,並與她達成共識,在將之實現的過程中的每一個環節都有她孜孜不倦的身影。

我們的關係實驗

如果我們放下我們的防衛, 我們就會自然而然、毫不費力地進入親密關係。

——黃煥祥

五十多年前我和煥祥決心投入一項科學研究,這項研究有個非比尋常的目標:我們要探究如何深化和擴展兩人之間的關係。我們研究的關係就是我倆的關係。我們研究自己,並與對方分享我們的覺察。

我們都是醫學專業人士。煥祥是名醫師,並受過精神醫學的高階培育,我的專業則是西醫和中醫療法。在我們進行關係實驗過程中,我們在診療室和團體課程中與我們協助的對象分享我們的心得。我們逐漸發展出一個開啟自我內在學習和人際關係中學習的方法。最初我們開始以短篇論文發表我們的發現,然後將之寫成我們的體驗學習課程所使用的手冊。最後,我們將實驗結果出版為兩本書,《新生命花園》(Being: A Manual for Life)和《新關係花園》(Joining: The Relationship Garden)。第一本聚焦於自我個體的發掘;第二本闡述關係中的體驗。

我們的方法簡單明瞭——我們同意盡可能坦誠以對。我們同意每當對方詢問時,分享我們的想法、感受和觀點。我們同意不含糊其詞或欺瞞。我們同意近乎絕對的誠實,好能了解彼此的個人和私人生活。我們同意在感到難以化解的情緒時,讓彼此知道,並分享當下的正面及負面感受,而非僅以表面禮貌,且戴著面具來隱藏深層的自己。當我們發現這種方式,在自己防衛或責怪對方時尤為困難,有時甚至因意料之外或強烈的情感而感到害怕。我們的目標是與彼此同在,並於發現做不到時坦承不諱。我們同意對自己的想法、感受和行動承擔全部的責任。

我們兩人都崇尚存在主義的一個觀念,那就是——每個人就根本而言,都是單一的人格結構。我們也崇尚東方的全觀視角,認為每個人的深層本質乃是與全人類,甚至整個自然界和宇宙合一的。

我們試圖變得越來越毫無保留地對待彼此。當然,這種方式頗為特別,畢竟我們是維持著專業醫療同事關係的兩個男人。我們會於平日工作前在我們的辦公室碰面,分享彼此的恐懼、焦慮、希望、夢想、心願。我們決心本著科學精神去探究這一切,去學習。我們承認自己的偏見、固着、滯礙、侷限,並學習更加直接、開放地表達自己。就這樣,我們越來越深入地認識彼此和自己。我們將這些學習成果透過研討會、演講、著作分享給他人,直到2013年煥祥過世。

關係與生命

這本新書的宗旨是將我和煥祥在漫長的友誼中學到和分享的點點滴滴加以更新,並將這樣的觀點與大家分享,我們努力將東西方的智慧融會貫通。

西方所發展出來的個人自我成長,侷限於自我人格結構的調整,而實現此目標的途徑就是將思維上的洞見付諸行動。人們當然可以透過獲得洞見,在思想、感受、知覺上達到比較平衡的狀態。但另有一個更深入,超越思想、概念和文化極限的觀點,那就是學習活在每個當下,然後越來越安住在發自心的主觀生命覺知。

這進階的一步可以從古老的東方智慧中取得。在中國古籍《易經》中,有兩個世界,一個是時空的現象世界,另一個是現象世界生生滅滅的背景世界。現象世界是一個充滿個別物體的世界。這兩個世界自古以來便交織於中國文明的歷史和演進當中。中文獨特的語法和社會結構就是源自《易經》所蘊含的思想。

我們的學員很喜歡東西融合所帶來的豐富性,這讓他們不僅能認識身為個體的自己,也能認識處於關係中的自己。

我希望這本新書對你的生命旅程和愛的關係也有所幫助。

當兩人發自內心深處地了解彼此,他們的言語芬芳又濃郁,一如蘭花的香氣。

——孔子

(譯者注:原文「同心之言,其臭如蘭」,出自《易經.繫辭上》。《繫辭》分上下兩篇,為《十翼》之一,相傳為孔子注釋《易經》所作,用以闡釋《易經》卦辭之義。)

心存感激的麥基卓,2024年11月

【內文試閱】

多年來,我們投入一起自我探索的計畫。在七○年代的探索精神中,我們一致同意要一起探索什麼是真正的親密。我們所謂的「親密」(intimacy)是指彼此深入了解對方,互相坦露自己;這個字的拉丁文來源是 intimus,意指「內部」。打從一開始,我們就像兩個有興趣探索的科學家,盡其所能投入這個研究。我們的基本規則很簡單,但很嚴格,就是互相同意向對方打開內心世

界,意思就是其中一人可以詢問:「你正在想什麼?」另一人同意就自己當時所知,盡可能地回答。但我們有一項保留條款,可以回答「我選擇不告訴你」。當煥祥嚴守口風,不讓基卓事先知道生日禮物是什麼的時候,就幽默地顯明這個條款的重要了;因為嚴格要求說出一切,就會破壞拿到禮物時的驚喜。所以誠實地坦露自己也包括可以坦率地有所保留。

同樣地,我們同意盡可能自發地互相分享自己的感受、知覺和評斷,所以不需要提出詢問,各人的責任就是願意提供這些資訊,好讓對方能加入自己的世界。一開始,基卓並不擅於此道,他做好心理準備,願意提供純然的事實,可是他不了解煥祥要的是細節!於是,我們開始分辨真實卻冷冰冰的摘要報告和具體的坦露有何不同,我們想要分享,為的是更深入經驗:包括每一刻的思緒、感受、知覺和印象。身為訓練精良的科學家,我們需要使勁掙扎,努力進到更深處,進入活生生的個人存在層面。我們從報告的客觀世界轉進不同的領域,需要發展自己的語言和溝通方式,才能分享生活中感受到的經驗。

我們在這項計畫中磨合、發展出「溝通模式」(Communication Model),基本規則雖然簡單,卻非常嚴格,我們會在本書與其他地方加以探討。欺騙是親密的敵人,基卓發現自己是個騙子,他並非刻意如此,而是因為一輩子都嘗試以最適當的表現贏得別人的鍾愛和肯定。我們過去並沒有練習自我坦露,而是遵循欺騙、隱瞞、大事化小、轉移話題的方式;換句話說,我們發現自己採用的是社會既定的各種方式,卻妨礙坦誠的溝通。「溝通模式」幫助我們以耐心通過這道障礙。

我們從一開始就抱持一項重要的態度:沒有真理,也沒有客觀的真實。我們各有自己的經驗,這個經驗受自己過往時光、既有成見的汙染,除此之外沒有「真理」。所以我們可以不從對錯的角度分享自己的觀點,這有助於我們在關係的發展中,不以指責的方式對待彼此,各人完全為自己負責。由於沒有人是對或錯,我們就只是分享自己的觀點和看法,任何情況中都不需要決定誰是「正確」的。所以,我們避免了大多數人身陷其中的規範結構。

一開始,我們各有自己的婚姻,兩人是社交關係,都對心理方面有學術興趣。我們發現共處的時光非常刺激、興奮。基卓學完針灸從英國返回後,在煥祥隔壁開業,兩人共用一間候診室。我們每天見面討論看病人的經驗(沒錯,他們在那個時代被稱為「病人」,我們當時尚未跳脫治療師和病人的醫學模式),討論自己如何處理病人、什麼方式對病人最有效。當然,我們是以心理學的角度處理病人,都相信人只有改變態度和生活方式才能改變人生,即使病人的問題是身體上的不適,我們最大的興趣仍然在於他們如何與自己的世界建立關係。探索的媒介往往是我們與他們之間建立的關係,許多人都敞開地分享生活中的親密與痛苦,也就是在治療關係中向我們敞開。

討論病人的臨床問題時,我們的興趣都在於如何與病人有更深的接觸;我們和他們的接觸愈有意義,他們就愈能得到扎實的收穫,進而處理生活的問題。換句話說,如果我們愈了解他們,他們就愈了解自己,能從不同的角度來看自己的生活,進而促進療癒。所以,我們想知道,有什麼東西會妨礙我們更深入地了解他們。

其中一個障礙就是我們被訓練出來的專業距離。病人向我們分享自己的生活和問題是被接受的,但我們卻被教導要與他們保持客觀的距離,這種方式顯然使我們無法全然投入治療。於是在時代精神的影響下,我們決定嘗試敞開自己,更以「人」的方式陪伴案主(當我們敞開自己願意分享時,「病人」就成為「人」而不是「物」,所以現在改稱「案主」而不是「病人」)。可是我們發現自己會有防衛,以自己的偏見限制案主,還有認為事情「應該」如何的僵化態度,而不是單純地欣賞他們。

我們在一起討論「案主」的晨間會議中,開始注意自己身為人的限制如何局限了我們與他們的關係,我們想要找出自己的心牆和防衛,克服我們與人保持距離的習性,好讓療癒的過程更深化。我們決定在這種精神下,探索自己如何設下障礙,與對方保持距離。簡言之,我們決定看看彼此能親近到什麼程 度,並解決每一個妨礙親近的心理防衛作用。

我們開始談論自己的感受以及對彼此的感受,這才發現我們多麼不敢也不擅於把感受化為言詞。我們能自在地在餐廳搶著付帳,或互相讚美對方,作為關心、喜歡對方的表現,卻很難直接說:「我喜歡你這一點。」更困難的是直接說出負面的話,但負面部分是必然會浮現的。我們過於客氣,無法說:「我不喜歡你這一點。」我們了解要使親密愈來愈深入,就必須說出正面和負面的感受。付諸實行後,我們的晨間會議出現重大的突破,沒多久就不再多談案主的情形,而愈來愈常討論對彼此和對自己的感受。這個歷程需要耗費更多時間,我們為了這個「歷程」,開始提早一小時到辦公室,然後是一個半小時,接著是兩小時。每天工作結束時,也會討論當天的想法和感受,以保持密切聯繫。每天晚上又再花一小時打電話分享。我們愈熟悉彼此,就愈了解自己,以及兩人共有的歷程。每當我們在晨間會議有什麼新的發現,接著就會驚訝地看見同樣的問題出現在當天許多案主身上,好像我們必須先面對自己的問題和自身的關係問題,才看得見別人身上的相同問題。於是我們開始建立理論:專業人員只能陪伴案主走到專業人員本身準備好要去的地方。

案主非常著迷,可能也有一點吃驚,他們開始把會談中學習的人際技巧應用到家人和朋友身上。我們發現他們提早抵達診所,和我們的祕書聊天(她也參與這種方式的人際溝通),案主間開始互相談話,在候診室發展友誼!由於我們的案主包括非常不同類型的人,因此產生一些有趣的動力。煥祥的案主大部分是青少年,他們要處理的是人生方向和親子、學校問題;基卓的案主是上了年紀的人,他們為了西方醫學無法處理的慢性疼痛和特殊疾病而接受針灸治療。候診室成了這兩群人的熔爐,他們真心欣賞彼此,從相互的關係中學習。矮小的老太太帶餅乾給小太保吃;我們一直不確定年輕人帶了什麼玩意兒回報老人家!

令人驚訝的是,我們發現這些人對彼此愈來愈感興趣,對「醫生」反而漸漸失去興趣。他們甚至互邀對方在自己的約診時間前來,在會談中愈來愈對自己負責。一天的工作結束時,辦公室常常聚集了好幾個人,他們是在會談後自動留下來的。於是我們有了團體溝通的歷程,案主的問題則日漸改善!

接下來我們開始到鄉間帶領短期的住宿體驗學習團體,這些工作全部用團體方式進行。我們在候診室和辦公室的經驗中,已看見團體工作的效果。大家在團體中的收穫使我們感到振奮,如此豐碩的成果遠超過個別諮商的有限工作。團體歷程有助於避免卡爾.華特克(Carl Whitaker)針對個別心理治療所說的「情緒相姦」(emotional incest)。我們開始夢想擁有一座農場或鄉間場所,成為大型的候診室,讓眾人同聚一處、彼此相會、互相了解、幫助對方得到療癒。

接下來,我們開始同住一處,除了專業的工作時間,還能共享私人時光。當時,我們各自和妻子分居,兩人的兒子都和母親同住,所以我們都是自由 的,於是兩個單身漢決定同住。處理家務時,我們讓每一件事都成為學習的機會,沒有任何事是微不足道而不需要探索的。禪的傳統中,每一分鐘都是永恆,每一個小動作都包含整個宇宙。我們會為最微小的細節討論、檢視、爭辯,學習觀察共同洗碗時的優美和拙劣之處。一起用餐時,看我們如何在食物的選擇與料理中分擔工作,可說是充滿了美感。如果基卓為煥祥拿了一個他不需要的湯匙,就會因為缺乏「當下的同在」而產生一長串討論與探索。

簡言之,我們學習要在當下彼此同在,並在發現失去當下的同在時,願意承認。我們變得對彼此非常敏銳,失去這種敏感度時就加以承認。

雖然經歷這種實驗的是兩個男人,但我們把自己看成兩個想測定愛的狀態要素的人,一起探索親密關係。我們在共同生活、探索的過程中發現關係中的許多要素,也了解這些原則適用於任何關係。我們的課程教導大家認識這些要素,是任何長期或短期關係都會發生的共通歷程和議題,因此,人們可以與不認識的人在週末工作坊一起處理短期關係的相處模式。同樣地,共度多年時光的人就像剛開始互動的人一樣,也有相同的議題需要處理。

關係的性質也不重要。只要任何兩個人願意承諾對彼此誠實、好奇,就可以產生深入的親密關係。這個原則不但對同性與異性的伴侶非常重要,也適用於朋友、親子、手足與同事。

| 重量 | 453 g |

|---|---|

| 尺寸 | 23 × 17 × 1.34 cm |

搶先留言 “(新書預購)生與羈:新生命花園、新關係花園合訂版”

你必須登入才能發表評論。

買了此商品的人,也買了...。

- 讀者服務專線:02-2369-7959,傳真:02-2311-5368

- 客服email:sales@lppc.com.tw

- 服務時間:週一~週五 08:30-12:00;13:30-17:00

- 地址:台北市重慶南路一段66-1號3樓

- 張老師文化事業股份有限公司

- 統一編號:84780472

商品留言

目前沒有留言。